Заявка на звонок консультанта

Оставьте свои данные, мы свяжемся

с Вами в ближайшее время

с Вами в ближайшее время

First-Click Test: как проверить интуитивность интерфейса

12 минут

26.09.2025

- Никита ЛихановCustomer Research Manager in FOQUZРазвиваю направление исследований клиентского опыта и UX в FOQUZ. Специализируюсь на исследованиях клиентского опыта (CX), методиках опросов и анализе обратной связи.

Содержание

- Что такое тест первого клика и зачем он нужен

- Отличие теста первого клика от других UX/UI-методик

- Краткое сравнение методик

- Бенчмарки и рекомендации: подготовка теста первого клика

- Инструкции и follow-up: делаем исследование репрезентативным

- Методы и метрики анализа тестов первого клика

- Итоги с ФОКУЗ

- FAQ

Тест первого клика — простая и показательная UX-методика, которая помогает проверить интуитивность интерфейса. Она показывает, куда пользователь нажмет в первую очередь, чтобы выполнить заданную задачу: найти кнопку, открыть раздел или начать действие. От правильности этого первого клика во многом зависит успех всей пользовательской сессии — если человек сходу идёт не туда, то дальше вероятность ошибок и отказа резко возрастает.

Методика универсальна: подходит как для валидации макетов / проверки гипотез на старте, так и для проверки уже разработанных интерфейсов. Тест первого клика помогает быстро выявить проблемные зоны навигации, сравнить несколько вариантов дизайна и убедиться, что пользователь пройдет по целевому пути.

Что такое тест первого клика и зачем он нужен

Тест первого клика (First Click Test) — это UX-методика, которая показывает, насколько интерфейс понятен пользователю. Суть проста: респонденту ставят задачу (например, «пополнить баланс», «найти инструкции», «купить билет») и предлагают кликнуть туда, где нужно начинать действие.

Почему это важно? Исследования показывают: если первый клик сделан правильно, вероятность успешного завершения задачи возрастает до 87% (исследование Джеффа Сароу в 2008 году). Если же пользователь ошибается с самого начала — шансы резко падают. Тест помогает проверить, действительно ли интерфейс «ведёт за руку» и не заставляет человека блуждать по экрану.

Какие задачи решает метод

- Оценка интуитивности навигации. Проверка, насколько пользователю понятно, где искать нужный раздел или кнопку. Если пользователи регулярно кликают «не туда», это сигнал о том, что дизайн вводит их в заблуждение.

- Сравнение вариантов интерфейса. Удобно оценить сразу два и более интерфейсов через A/B-тестирование. Главное — стараться показывать только один макет одному респонденту. Или хотя бы распределять их в случайном порядке.

- Оптимизация ключевых сценариев. Особенно важно для ключевых задач: оплата, заказ, регистрация, поиск товара. Позволяет улучшить существующие шаги пользователя.

- Поддержка решений при редизайне. С опорой на данные легче аргументировать изменения и объяснять команде или заказчику, почему старое решение мешало пользователям.

В общем, тест первого клика — это быстро, доступно и легко. Особых методологий тут знать не надо: текущей статьи хватит практически на все задачи с этим типом, в отличие, например, от карточной сортировки, у которой очень много разновидностей и особенностей.

Отличие теста первого клика от других UX/UI-методик

Есть четыре основных методики клик-тестов. Они различаются постановкой задачи и степенью приближенности к реальным сценариям использования. Где-то мы проверяем чистую «интуицию» пользователя на статичной картинке, а где-то — его первые действия в более сложном сценарии.

1. Классический тест первого клика (First-Click Test)

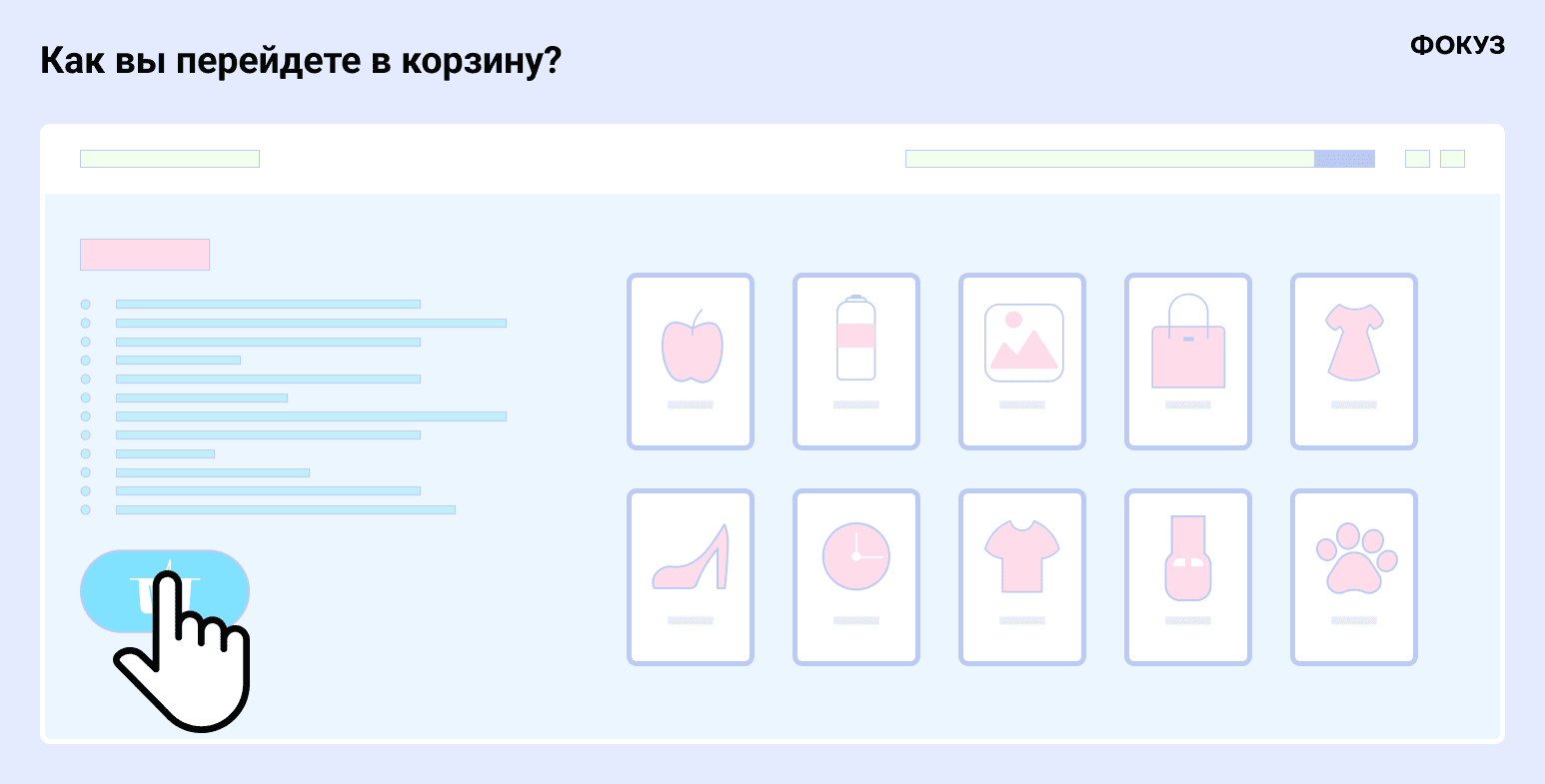

Пользователю показывают статичный макет, прототип или готовый интерфейс и дают простое задание: «Где вы начнете действие, если хотите [сценарий: например, оплатить заказ]?».

- Когда использовать: на ранних стадиях проектирования (wireframes, дизайн-макеты), чтобы проверить понятность навигации и расположения ключевых элементов.

- Плюсы: быстрый запуск, простая интерпретация, можно протестировать несколько вариантов.

- Минусы: тестируется только первый шаг, без проверки всей цепочки действий.

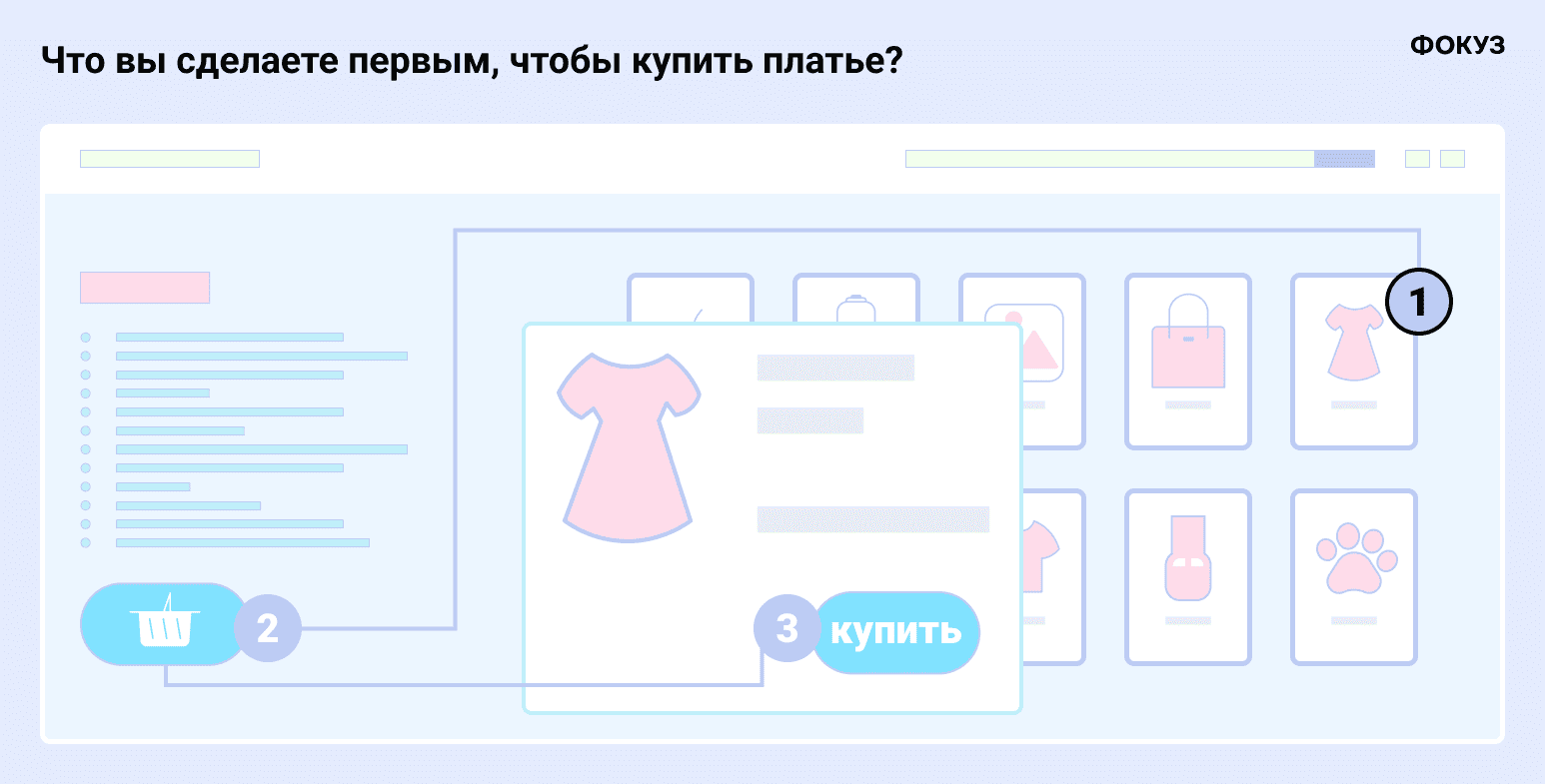

2. Тест первой задачи (First-Task Test)

Тоже самое, только вместо задачи куда-то кликнуть дается реальная задача, которая может быть коротким сценарием из нескольких действий («Как вы начнете регистрацию?», «Что сделаете первым делом, чтобы заказать билет?»). Здесь важно не только место клика, но и понимание намерений.

- Когда использовать: для оценки ключевых шагов юзера (регистрация, оплата, заказ), когда надо проверить не только заметность элемента, но и осознанность выбора.

- Плюсы: больше приближен к реальным действиям, чем классический тест.

- Минусы: требует чуть больше времени на подготовку сценариев и анализ.

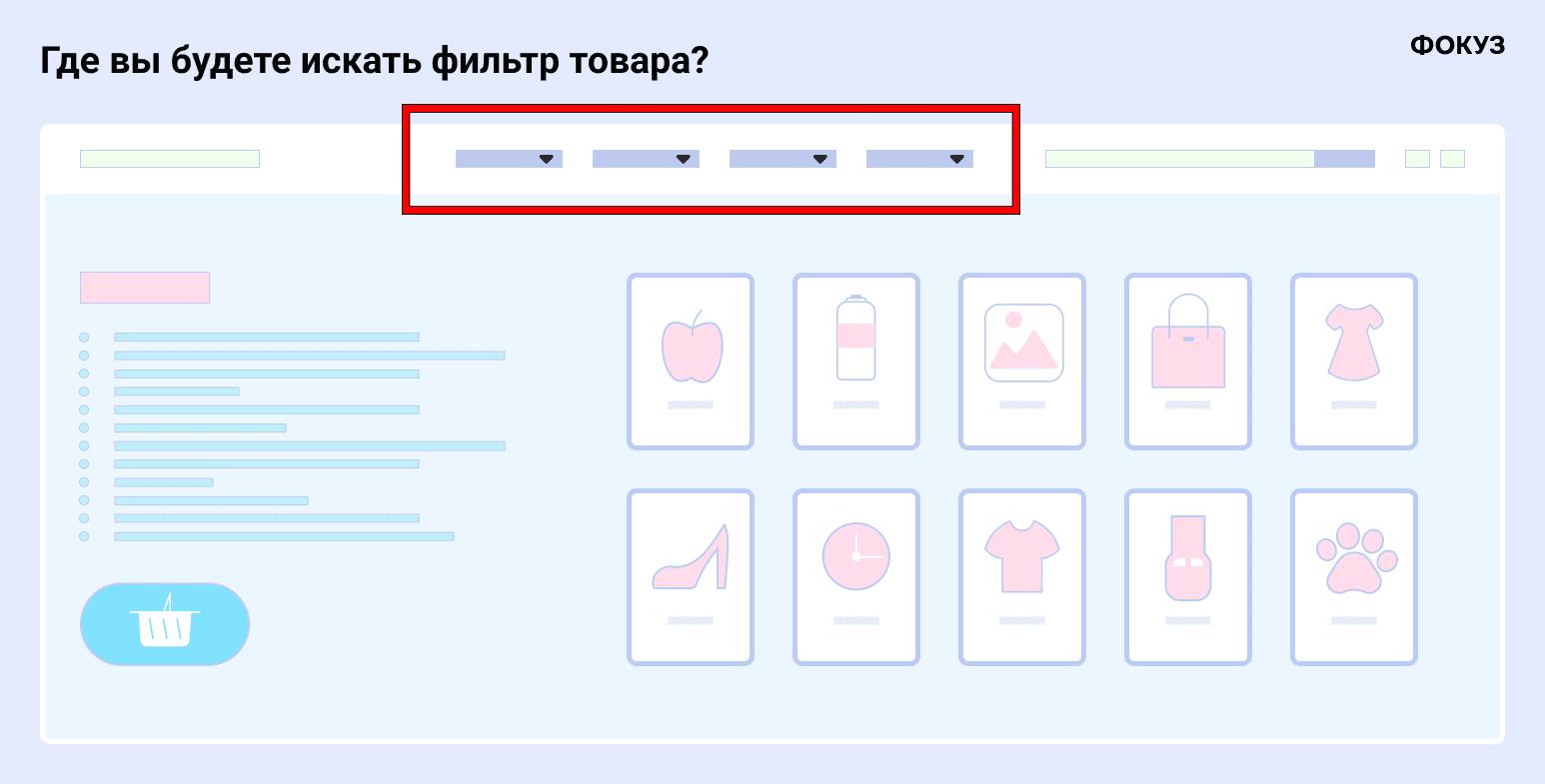

3. Выбор области (Area Selection)

Метод, при котором респонденту показывают макет и просят выделить ту часть интерфейса, где он ожидает найти определенный элемент или функцию. Например: «Покажите, где вы будете искать фильтры для сортировки товаров».

- Когда использовать: на ранних стадиях, когда нет кликабельного прототипа и нужно проверить иерархию информационной архитектуры (information architecture — IA).

- Плюсы: помогает сформировать гипотезы по IA, небольшие затраты на само исследование.

- Минусы: нет реального действия (задачи) пользователя и помогает тестировать только верхнеуровневые гипотезы.

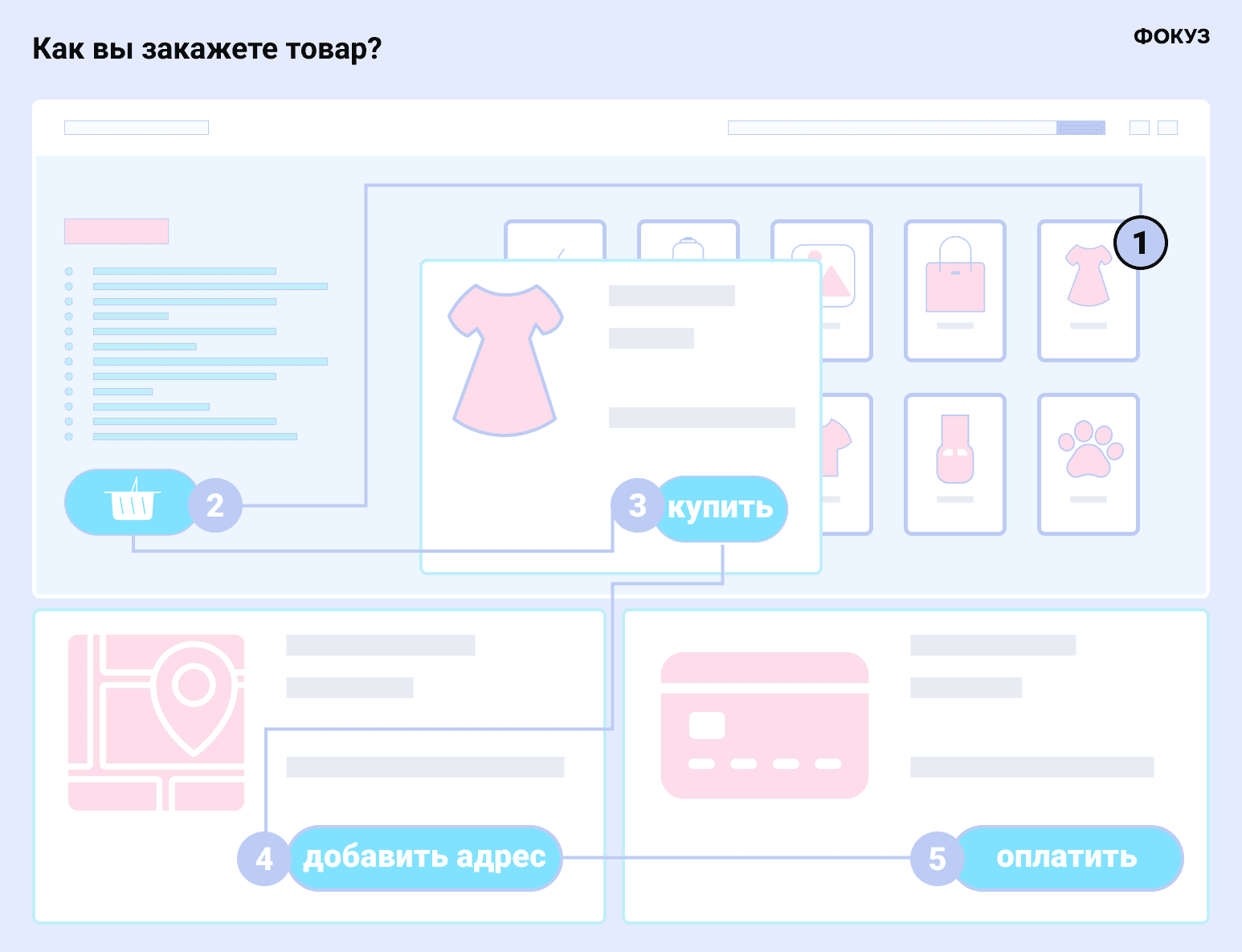

4. Тест сценария (Scenario Click Test)

Респондент выполняет несколько последовательных заданий в рамках сценария, а исследователь фиксирует не только первый клик, но и то, как меняется стратегия пользователя на следующих шагах.

- Когда использовать: если важно протестировать не только точку входа, но и навигацию на 2−3 уровнях.

- Плюсы: максимально приближено к реальному опыту.

- Минусы: сложнее в организации и анализе, прохождение занимает больше времени. Чаще нужен либо прототип, либо реальный сайт.

Сравнительный A/B-тест первого клика

Не является клик-тестом, это скорее методика, которая применяется поверх каждой из предыдущих. Сложно не рассказать о нем. Участникам показывают несколько вариантов интерфейса (например, два макета главной страницы) и фиксируют, какой вариант приводит к более точным первым кликам / успешному выполнению сценариев.

- Когда использовать: для выбора между альтернативными интерфейсами.

- Плюсы: быстрый способ аргументировать выбор дизайна цифрами.

- Минусы: требует большего числа респондентов для статистической значимости.

Не является клик-тестом, это скорее методика, которая применяется поверх каждой из предыдущих. Сложно не упомянуть его отдельно. Участникам показывают несколько вариантов интерфейса (например, два макета главной страницы) и фиксируют, какой вариант приводит к более точным первым кликам / успешному выполнению сценариев.

- Никита ЛихановCustomer Research Manager in FOQUZВ этом случае идеально, если количество групп респондентов равно количеству макетов. Одна группа — один макет. Но если есть ограничения по бюджету, то можно все вставить в один, но тогда обязательно в случайном порядке.

Краткое сравнение методик

- Никита ЛихановCustomer Research Manager in FOQUZВ каждом из этих методов также помогут графики тепловых карт (HeatMap) и карты кликов.

Бенчмарки и рекомендации: подготовка теста первого клика

Выбор и подготовка макета

На ранних этапах для быстрой валидации достаточно низко- или среднепроработанных вариантов: статичных wireframes (скелет/набросок интерфейса) или grayscale-мокапов (макеты в серых тонах: без использования цветов).На поздних стадиях лучше использовать интерактивные прототипы в Figma или даже сам сайт / страницу.

Всплывашки, подсказки и рекламные блоки отвлекают. Оставляйте их, только если вы хотите проверить, насколько они помогают / мешают пользователю. Для A/B-тестирования подготавливайте макеты с одним изменением по гипотезе (позиция, текст, цвет), остальные элементы оставляйте одинаковыми.

Как формулировать задачу или вопрос

Главное правило — говорить на языке пользователя, а не интерфейса. Задача не должна содержать прямых подсказок: нельзя называть элемент по имени («Нажмите на кнопку „Мои заказы“»), иначе результат потеряет ценность. Формулировка должна быть конкретной, но при этом максимально краткой: достаточно одного-двух предложений, описывающих намерение.

Обычно структура выглядит так: сначала задается контекст, затем задача (что нужно сделать), и, если требуется, добавляется ограничение. Например: «Вам нужно посмотреть статус недавнего заказа. Где вы начнете?» — это хороший вариант. Плохой пример: «Нажмите на кнопку „Мои заказы“, чтобы увидеть статус», так как он напрямую указывает решение.

Иногда полезно вводить роль пользователя, чтобы повысить реалистичность задачи: «Представьте, что вы только что оформили заказ — где вы начнете проверку его статуса?».

Интерфейсы бывают разные: черные, белые, красные

Для простых интерфейсов — лендингов или карточек товаров — достаточно статичных макетов и прототипов с 2−3 шагами. Основная цель здесь — проверить видимость и понятность элементов.

В сложных интерфейсах, например, в дашбордах или B2B-сервисах, подход другой: нужны интерактивные прототипы или тесты на реальном продукте. Интерфейс часто динамический, с глобальными и контекстными меню, поэтому важны сценарии с несколькими действиями.

О типах устройств. На мобильных важна реальная вёрстка: вертикальная прокрутка, зоны до первого скролла, а также «thumb zones» — области удобного нажатия. На десктопе, напротив, больше пространства: легче использовать статику.

Размер выборки и подбор респондентов

В большинстве случаев 40 респондентов — отличная выборка. Если вы готовы к большему риску неправильных данных (например, у вас есть инсайты, что такой-то дизайн много кем используется), то достаточно 20−30 респондентов. Здесь речь идет о количественных исследованиях. В качественных можно собирать меньше: 7−10, как и в любых других.

- Никита ЛихановCustomer Research Manager in FOQUZУ Nielsen Norman Group есть отличная статья по количеству респондентов для UX-исследований. Рекомендую ее прочитать «от и до». Включая статьи по ссылкам внутри.

А кого тестировать? Внешние пользователи дают более объективные результаты, но рекрутинг дороже и дольше; текущие юзеры и внутренние сотрудники подходят, для быстрых проверок на ранних этапах, хотя есть риск предвзятости. На практике удобно комбинировать: сначала проверить концепт на сотрудниках, а затем валидировать гипотезы на реальных или потенциальных пользователях.

Подбор респондентов лучше делать через скрининг с учетом частоты использования продукта, роли (особенно в B2B), устройства (мобильные или десктоп) и других важных критериев. Квоты можно распределять, например, 50/50 по устройствам, по опыту (продвинутые или новички) или по ролям, если интерфейс сложный.

Примеры заданий

Инструкции и follow-up: делаем исследование репрезентативным

Перед запуском теста первого клика важно подготовить участников, чтобы они одинаково понимали задачу и действовали естественно, не искажая результат. Также стоит добавить follow-up вопросы: они позволяют глубже понять ход мыслей респондента и оценить качество данных.

Ключевые инструкции для респондента

- Напомните про естественность. Респондент должен действовать так же, как в реальном продукте: без попыток «угадать правильный ответ» или искать подвох.

- Нет правильных и неправильных кликов. Цель исследования — понять, как пользователи мыслят и ищут элементы интерфейса.

- Ограничение по времени. Обычно респонденту показывается первый экран только 5−10 секунд, чтобы зафиксировать первое действие. В инструкции стоит проговорить это заранее, чтобы снизить стресс.

В сложных интерфейсах (например, корпоративные дашборды) стоит отдельно подчеркнуть: цель не в том, чтобы «разобраться» в системе, а именно в первом интуитивном клике. Это помогает избежать долгого изучения интерфейса, которое искажает данные.

Follow-up вопросы

После выполнения задания полезно собрать дополнительную информацию:

- «Почему вы кликнули именно сюда?»: позволяет понять логику пользователя: визуальная иерархия, текстовая метка, цветовая подсказка.

- Вопрос «Если бы вы не нашли этот элемент, куда бы пошли дальше?» раскрывает альтернативные пути и потенциальные точки фрустрации.

- «Как вы обычно решаете такую задачу в других приложениях?» — инсайты о привычной модели поведения.

- «Насколько вы были уверены в своем ответе?»: хороший способ самооценки респондента. Если ответов много, но в большинстве респондент был не уверен, возможно, интерфейс неоднозначный.

Можно также задать вопрос «Что вам было сложно/непонятно в задании?», если анкета не слишком большая / есть сомнения по формулировке. Чтобы заранее выявить неудачные формулировки, протестируйте их на коллегах.

- Никита ЛихановCustomer Research Manager in FOQUZFollow-up вопросы особенно полезны при малых выборках — он обогащает количественные результаты (heatmap, success rate) качественными объяснениями. Так сказать немодерируемое интервью.

Как тест первого клика связан с другими UX/UI-методами

Follow-up вопросы — это, конечно, здорово и нужно, но еще больше инсайтов можно получить, если тест первого клика анализируется вместе с результатами других методик. Чаще он становится частью связки методов, что повышает ценность данных:

- Карточная сортировка. Карточки помогают понять, какие слова и структуры категорий ближе пользователям. На основе сортировок формируется IA, а тест первого клика проверяет, насколько эта структура работает в конкретном интерфейсе.

- Tree testing (обратная карточная сортировка). Если tree testing показывает высокую успешность поиска в структуре, но тест первого клика проваливается — значит, проблема не в логике IA, а в визуальном дизайне (иконки, кнопки, расположение элементов).

- Тест сценария. Исследовали конкретные шаги в пути пользователя — можно проверить как они работают в полном сценарии.

- Никита ЛихановCustomer Research Manager in FOQUZСвязка методов позволяет «замкнуть цикл»: от концептуальной структуры (карточные сортировки) — к валидации IA (tree testing) — к визуальной проверке (тест первого клика) → к финальному поведению в сценариях (тест сценария).

Методы и метрики анализа тестов первого клика

После проведения исследования важно не только зафиксировать «куда кликнули», но и понять почему, а также насколько успешным был выбор пользователя в контексте задачи. В анализе каждого варианта теста есть свои особенности.

Классический тест первого клика (First-Click Test)

Можно сказать, что анализ этой методики является базовым, то есть эти метрики можно использовать в других методиках, перечисленных ниже.

Важно учитывать не только правильность клика, но и распределение внимания и в целом «количество внимания» (время) для выполнения клика.

Тест первой задачи (First-Task Test)

По сути здесь можно использовать аналогичные метрики, что в тесте первого клика. Вместо клика — задача. Но здесь уже добавляются метрики по шагам: среднее число шагов и частота ошибок по шагам.

Выбор области (Area Selection) и тест сценария (Scenario test)

В этих методиках могут быть разные тонкости, но большинство задач анализа решается через те же самые методы, что в двух предыдущих. Выбор области анализируется как тест первого клика, а тест сценария, как тест первой задачи.

Ключевое для понимания: выбор / клик анализируется по успешности и времени выполнения, сценарии — по успешности, времени, правильным и неправильным шагам. Во всех методиках полезно использовать тепловые карты.

Итоги с ФОКУЗ

Тест первого клика — быстрый, понятный и удобный способ протестировать интуитивность вашего интерфейса. Если усложнить / расширить его, то получатся тест первой задачи, сценария и выбор области.

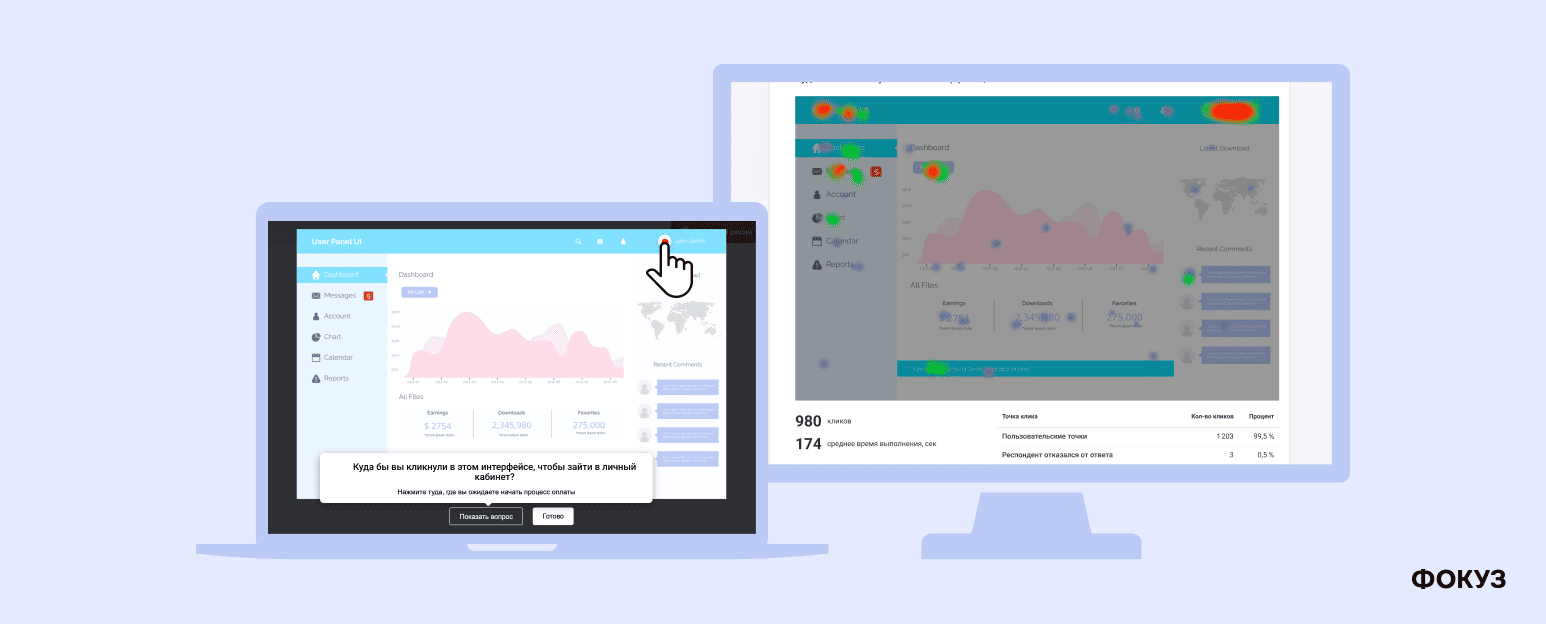

В ФОКУЗ можно создать тест первого клика, проанализировать ответы на картах клика и HeatMaps. Большое количество дополнительных форм позволит добавить follow-up вопросы любого формата. А наличие карточной сортировки и выбора области позволит анализировать их совместно с результатами first-click test.

Можете собирать ответы как с сайта в виде модальных окон, так и через рассылки. Гибкий таргетинг позволит ускорить проведение исследования и сделать его более точным. Попробуйте тест первого клика в ФОКУЗ: создавайте анкету, собирайте ответы онлайн и получайте отчёты, готовые к импорту.

FAQ

Нет, это скорее экспресс-метод. Он отлично выявляет проблемы с первичным восприятием интерфейса и структурой информации, но не показывает весь пользовательский сценарий. Оптимально — включать его как «быстрый фильтр» перед глубинными тестами.

Нужно не просто считать их, но и собирать статистику по каждой зоне клика, чтобы определить элементы, конкурирующие за внимание пользователя. Это источник инсайтов для улучшения IA и словаря пользователя.

И так, и так. На ранних стадиях он помогает быстро проверить вайрфреймы и снизить риск больших ошибок. На реальном продукте тест поможет оптимизировать UX интерфейса.

Общий сценарий может выглядеть так: после карточной сортировки — делаем вайрфрейм — проверяем первым кликом — дорабатываем макет — валидируем через юзабилити-тест. Такой цикл помогает экономить время и проверять гипотезы до разработки.

Да, но здесь критична сегментация. Один и тот же экран может быть интуитивным для обычного пользователя и непонятным для администратора (или наоборот). Поэтому в B2B-сценариях важно тестировать каждую роль отдельно.